为深入学习党的二十届三中全会精神和习近平文化思想,2024年7月21日至26日,马克思主义学院“非同小可,遗熠生辉”实践团前往安徽省凤阳县小岗村,开展为期5天的暑期“三下乡”社会实践专项活动。此次活动以赓续改革基因,传承非遗文化为主题,为实践团成员营造了沉浸式、场景式的大思政课,引导青年学子追寻先辈足迹、学习小岗精神,探寻非遗文化、助力乡村振兴。

实践团在小岗村村口大合照

感受小岗变化,倾听改革新声

小岗村作为中国农村改革第一村,始终走在以改革促发展的前列。实践团踏上这片充满活力的土地,开启了追寻先辈足迹、感受小岗变化、倾听改革新声之旅。此次实践活动安排了理论授课、现场教学、劳动教育、参观企业4个环节。

在《弘扬小岗精神,助力乡村振兴》的理论教学中,实践团了解到小岗这40多年来的变化发展,从过去贫困落后、生产方式单一的小村庄,逐渐发展成为产业多元化、基础设施完善、村民生活富足的新乡村。小岗在改革中不断走向“不惑”。

实践团在小岗村大礼堂进行理论学习

在沈浩同志先进事迹陈列馆的现场教学中,一幅幅生动的图片、一件件珍贵的实物、一个个感人的故事,仿佛将沈浩同志在小岗村的岁月重新呈现在眼前。在他的带领下,小岗村人找到了致富的新路子,实现了改革的突破与发展。

实践团在沈浩同志先进事迹陈列馆参观学习

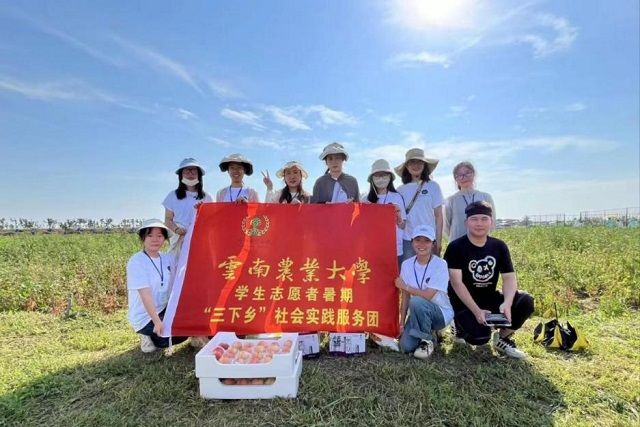

在劳动实践体验活动中,通过分组比赛的形式进行下田劳作,最终,实践团取得二等奖,获得了相应的奖品。通过田间劳作,磨炼了团队成员的劳动意志,也深刻体验到农民劳作的艰辛与不易。

实践团下地劳作比赛获奖合照

在活动的最后,实践团到盼盼食品有限公司、葡萄产业园、现代农业示范园、垚鑫甲鱼生态养殖基地等现代产业园进行参观。如今的小岗村,实现了从传统农业向现代产业的华丽转身,在积极探索“三产”融合发展的道路上,跑出了振兴乡村的“加速度”。

实践团多角度地感受到了小岗村的变化,领悟了改革的力量和小岗精神的催人奋进,“大包干”时期敢闯敢试、敢为人先的“小岗精神”不仅在过去推动着小岗村改革发展,在今天依然激励着它不断前进。

探寻小岗非遗,传承文化之美

非遗文化是乡村的瑰宝,蕴含着乡村的智慧与情感。实践团主要围绕小岗村非遗文化传承与保护的课题开展调研。小岗村的非遗文化种类丰富多样,极具特色,凤阳花鼓戏、凤阳民歌、淮河大鼓、凤画、剪纸交相辉映,共同构成了小岗村独特的文化景观。实践团走进小岗村“当年农家”非遗舞台,近距离感受凤阳花鼓戏、淮河大鼓、凤阳民歌三大非遗文化别具一格的艺术魅力。

表演结束后,团队成员对传承人进行访谈。访谈得知,凤阳花鼓戏被誉为“东方芭蕾,凤阳花鼓的伴奏核心是双条鼓,鼓用羊皮制作,鼓条取材于竹子并经人工打磨,长度一般在0.5米—0.8米。其题材来源于日常生活、生产,内容贴近百姓生活,展示了劳动人民、尤其是凤阳女性丰富细腻的情感世界。淮河大鼓以说和唱为主要表现手段,通过鼓和板等乐器的伴奏来增强节奏和气氛,说唱内容丰富多样,具有一定的故事性和趣味性。

实践团成员采访淮河大鼓传承人

凤阳民歌唱腔独特、音域宽广、音韵淳朴、浑厚,婉转动听,其歌词往往采用当地的方言,使得音韵更加贴近生活,富有地域特色,让听众能够深切感受到其中蕴含的浓厚乡土气息和民间智慧。

实践团成员采访民歌传承人

随后,实践团成员还走访了凤画工坊、凤阳花鼓制作点、剪纸工作室等非遗传承工作室,与传承人进行深入交流。在与花鼓制作人的交流中,团队成员了解到凤阳花鼓由专业的工匠制作完成后,交由凤画传承人绘上凤凰的图案,最后由凤阳花鼓戏表演者使用,这一过程体现了非遗文化之间的相互交融。

在这场田野大思政课中,队员们不仅获取了丰富的知识和宝贵的经验,更在亲身的体验中深刻领悟到乡村发展的多元路径和无限可能。特别是在对小岗村非遗文化的调研中,不仅加深了团队成员对小岗村非遗文化的认识,还激发了大家传承和保护非遗文化的责任感和使命感。未来,实践团将把所学所感转化为实际行动,为乡村建设、乡村振兴贡献青春力量。

团队名称:“非同小可,遗熠生辉”实践团

指导教师:曹甜甜 张智平

团队队长:龙云珊

摄影:吴浚辰

团队成员:张子童 杨赟洁 杨兴姚 吴浚辰 朱雅琪 何佳奚 李佳容 陈星