2025年3月19日晚,云南农业大学科技史读书会第十五期活动在明理楼B区302教室举行。活动以“郑和下西洋与航海技术”为主题,特邀中国计量大学人文与外语学院副教授任杰进行读书活动讲座,带领线上线下百余名师生穿越六百年时光,解码明代航海技术的科学内核。

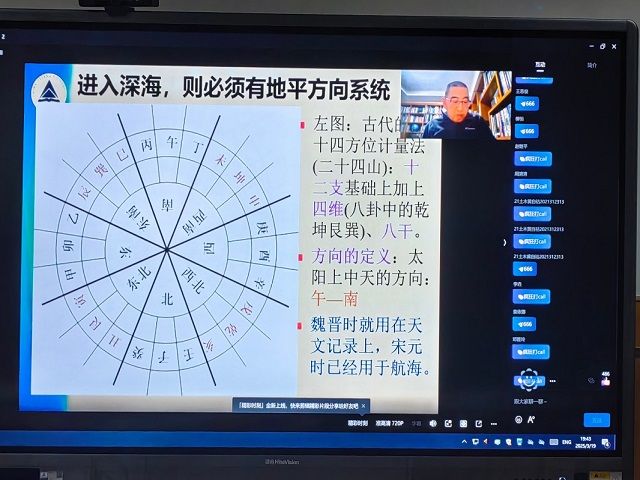

任杰副教授长期从事计量史、天文学史研究,其著作《中国近代时间计量探索》曾获科史哲青年著作奖,近期聚焦郑和航海与牵星术研究。讲座中,他以《郑和下西洋史探》为引,结合新著《过洋牵星》,系统解析了郑和船队的航海技术。他详细介绍了古代导航的核心方法——“牵星术”,通过测量北极星等天体的高度确定纬度,并结合融合地支、八卦与天干的“二十四方位计量法”实现精准定向。任杰副教授在对比中阿航海技术时指出,阿拉伯牵星术虽与明代技术高度相似,但其记载晚于郑和航海,侧面印证了中国古代航海智慧的领先地位。此外,他还通过“航位推测法”的案例分析,还原了古人如何借助航速、风向与海流推算船位,展现了传统航海智慧的科学性。

活动现场,科技史专业研究生鲁敏等同学围绕《郑和下西洋史探》的阅读体会展开汇报,针对“郑和船队多元文化背景下的航海技术协作”、“古代航海技术传承”等议题提出思考。任杰结合史料与实物考证回应称:“郑和船队以实用主义统合多元信仰,这种‘技术优先,信仰共存’的策略,恰是古代航海活动高效组织的关键。”他强调,历史研究需以实证为基础,理性辨析文献真伪。师生们还就“牵星术与现代导航的关联”、“海洋文明与一带一路”等问题展开热烈讨论,任杰副教授以郑和船队跨文化合作为例,阐释技术传播中“以我为主、兼容并蓄”的智慧。读书会指导教师曹茂总结时表示,郑和航海不仅是技术奇迹,更是文明互鉴的典范,其开放包容的精神对当代科技与人文融合具有启示意义。她鼓励青年学子从历史中汲取智慧,既要传承“敢为天下先”的探索精神,也要立足当代科技前沿,推动传统文化的创新性发展。

此次讲座通过剖析航海科技细节,揭示了中国古代“向海图强”的探索基因,既深化了师生对古代航海科技的理解,也激发了跨学科对话交流。六百年前,郑和以星辰为尺丈量海洋;今日,这场跨越时空的对话,正激励青年学予以科技为舟、以文化为帆,以历史智慧照亮未来征途。

作者:马克思主义学院学生 黄心怡 高文茹 刘家瑞