党建领航,科技赋能,绘就乡村振兴新图景

——大理州祥云县张泗营村考察日志

2025年10月4日,马克思主义学院的五名中共党史党建学研究生开展对祥云县张泗营村的实地调研,以“党建引领乡村振兴”为实践主题,初步了解张泗营村的村情党情以及该村的产业发展情况,进一步梳理该村的党建经验及不足并提出建议。

一、从“后进村”到示范村的初印象

我们一行五人徒步前往张泗营村村委会,放眼望去,连片的玉米地秆叶泛褐,零星的果树园点缀其间,远处村委会的红色旗帜在晨光中格外醒目。在出发前,我们从站长处得知,该村两年前还是全县出了名的“后进村”,党总支凝聚力弱、信访矛盾多,如今能作为抓党建促乡村振兴样板,值得好好深挖经验。

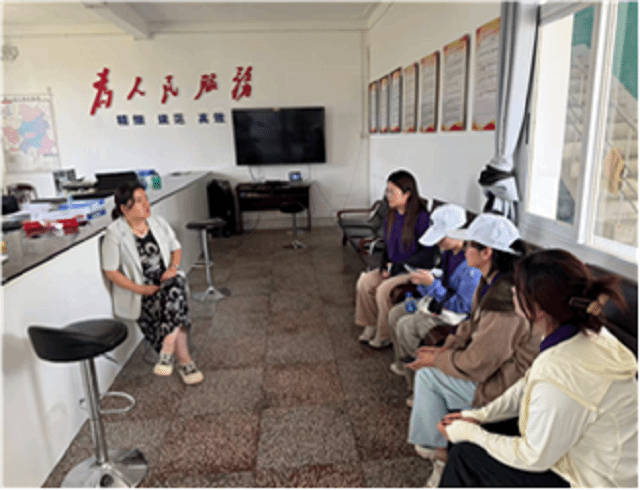

下午一点,我们抵达张泗营村村委会。首先映入眼帘的是院墙上“党建引领强根基,科技赋能兴产业”的标语,与我们服务站“红色传承、绿色发展”的主题不谋而合。村党总支书记李春艳在村委会会议室为我们热情的介绍了党情村情,她铺开党建工作台账,指着“五小行动”实施方案说:“2022年镇党委选派李郅杰书记来驻村后,我们创新推出结对帮扶困难家庭、认领民生实事等‘五小行动’,党员干部与群众结对,打破了干群间的‘无形藩篱’”。她随手翻到最新的党员活动室照片,10个活动室都配齐了桌椅、书籍和投影设备,“现在‘三会一课’全规范了,还创成2个县级示范党支部”。

谈及产业基础,她补充道:“全村耕地6800亩,主要种玉米、烤烟,还有300多亩果树。去年院士服务站帮我们建了30亩百香果示范基地,算是迈出了产业转型的第一步。但群众对新技术接受慢,销路也没打开,这都是实打实的难题。”阳光透过窗户照在台账上,“后进村”摘帽的奖状与产业发展的规划图并排张贴,透着一股不服输的韧劲。

二、田间访谈:种植户的喜与忧

(一)玉米地:传统种植的瓶颈制约

我们顺着田埂走到村北的玉米地,碰见了一位种植玉米的村民,她丈夫在外打工,自己带孩子种5亩地:“最愁收玉米,得雇人扒,一天工钱要两百多。也想搞人家那样的小型收割机,可一台机器要好几万,咱实在买不起。”她的话,说出了不少小农户的难处——想省点力、多卖点钱,可没钱,地也不多,大型设备用不上。

(二)红梨园:品质提升的迫切需求

在梨园深处,我们遇到了几位正在采摘的农户。他们反映,红梨成熟时间集中,每年都有一部分卖不出去烂在地里。“要是能有保鲜的法子,或者能加工成梨干、梨汁就好了。”一位大妈的话引起了大家的共鸣,这也正是我们服务站正在攻关的采后处理难题。

三、深度座谈:村两委的发展困惑与对策思考

在与村支书的谈话中,她开门见山抛出当前发展的核心困惑:“虽然我们摘了‘后进村’的帽子,但产业发展仍是短板。大家琢磨琢磨,党员的带头作用怎么才能和产业发展真正结合,让党员成为产业发展的‘主心骨’?还有,新技术引进来不难,可怎么才能让群众从心里接受、愿意跟着干?这两个问题,一直卡在咱们发展的路上。”

我们与村支书围绕问题展开热烈讨论,大家结合村里种养殖产业现状、技术落地实际困难等各抒己见,气氛十分热烈。访谈一直持续到下午四点,我梳理总结了大家讨论中聚焦的核心问题,主要包括四点:一是党建与产业融合不够深入,党员示范引领作用在产业发展中未充分体现;二是技术推广“最后一公里”未打通,群众对新技术的接受度和应用能力不足;三是现有产业链条短,产品附加值低,抗风险能力弱;四是基础设施仍较薄弱,部分生产区域的道路、灌溉等条件难以满足产业升级需求。

四、调研总结:发展现状、核心问题与科技对策

(一)发展现状梳理

1.党建基础显著夯实:通过“五小行动”和规范化建设,成功摘掉“后进村”帽子,建成2个县级示范党支部,党员干部凝聚力和服务意识大幅提升,为产业发展提供了组织保障。

2.产业转型起步良好:在服务站支持下建成30亩百香果示范基地,初步形成“烤烟+玉米+特色林果”的种植结构,部分农户已实现增收,为规模化发展奠定基础。

3.群众发展意愿强烈:从观望农户主动咨询技术、种植大户寻求突破的态度可以看出,村民对产业升级有迫切需求,具备技术推广的群众基础。

4.校地合作初见成效:服务站的科技示范和初步指导已获得村民认可,村两委对科技赋能的重视程度高,为后续深度合作创造了有利条件。

(二)核心问题剖析

1.党组织的老龄化程度高。这种村级党员干部的老龄化现象衍生出的是党员的创新思维不够强,操作智能化、信息化设备的能力不足,老龄党员身体素质低,行动受限,在组织、参与党建活动时不能较好发挥作用。

2.党建与产业融合不够深入:当前党建工作仍以民生服务、矛盾调解为主,党员在产业发展中的先锋模范作用未充分发挥,缺乏“党建+科技+产业”的融合机制。部分党员自身技术能力不足,无法有效带动群众参与产业升级。

3.技术支撑体系存在短板:种植户普遍缺乏标准化生产技术,技术培训形式单一,与农户实际需求脱节;缺乏常态化技术服务机制,问题出现后无法及时解决。产业链条短且抗风险能力弱:特色产业以初级种植为主,缺乏采后保鲜、加工环节,红梨等生鲜产品损耗率高;销售渠道单一,依赖本地市场,议价能力弱;未形成区域品牌,产品附加值低。

4.基础设施与资金保障不足:灌溉设施落后,大部分地块依赖人工浇水,效率低下;缺乏小型加工厂房和仓储设施;农户发展产业资金短缺,无力承担滴灌、钢架等设施投入。

5.人才队伍建设滞后:村内缺乏专业农业技术人员,现有村干部和种植大户技术水平有限;青壮年劳动力外流,留守农户学习接受新技术能力较弱,制约产业发展后劲。

(三)科技赋能对策

1.构建“党建+科技”融合机制:联合村党总支开展“党员科技带头人”培育计划,选拔20名党员参加服务站系统培训,重点学习红梨、玉米等作物的标准化种植技术,打造“党员示范田”,通过“党员带农户”模式推广技术。每月开展1次“党建+科技”主题党日活动,邀请党校专家和农业专家联合授课,将技术培训与组织生活有机结合。

2.完善全链条技术支撑体系:组建由育种、栽培、植保、保鲜等专家组成的专项服务组,针对玉米根腐病、红梨黑斑病等问题开展技术攻关,制定个性化解决方案。创新培训方式,采用“田间课堂+线上答疑+手册指导”模式,每月开展2次现场培训,建立微信技术服务群,实现问题实时响应。

3.推动产业链延伸与品牌建设:开发百香果干、果汁等初级加工产品。对接农业企业,建立“企业+合作社+农户”的订单模式,解决销售难题。整合红色资源与农业资源,借鉴“红色旅游+农业观光”思路,打造“百香果采摘园+红梨观光园”,举办小型采摘节,提升产品附加值。

4.强化基础设施与资金保障:协助村两委申报设施农业项目,争取研发经费中的部分资金,用于建设滴灌系统和田间道路硬化。对接金融机构,推广“科技成果质押+党员担保”的贷款模式,为农户提供小额产业发展资金。借鉴大麦苗绿肥轮作技术经验,在玉米、烤烟收获后种植绿肥,既改良土壤又降低肥料成本。

5.健全人才培育与激励机制:开展“新型职业农民”培育工程,每年选拔30名种植大户赴云南农业大学实训基地学习。建立“高校研究生+本地农户”结对机制,安排5名驻站研究生长期对接张泗营村,指导生产实践。设立“科技增收奖”,对采用新技术后增收显著的农户和党员带头人给予奖励,激发群众参与热情。

傍晚六点,夕阳为张泗营村的田野镀上金色。我们看着笔记本上的内容,感慨道:“乡村振兴就需要这样,党建搭台、科技唱戏,才能真正让农民受益。”我翻开工作日志,把“张泗营村——科技赋能乡村振兴示范培育点”郑重写下,心中已充满期待。

作者:李育桃(2025级中共党史党建专业)